RisakoのオンラインでCELTA取得の道 #4 -教育実習-

こんにちは、ELTインターンのRisakoです。前回の記事では、CELTAコースの内容[①講義、②ライブセッション、③教育実習、④ライティング課題]から、①講義と②ライブセッションについてご紹介しました。続く第4回の記事では、CELTAの目玉でもある、③教育実習についてお伝えします!

(※私はイスタンブールにあるInternational Training Instituteにて、Online Part Timeという形式でCELTAを受講しました。形式や受講形態によっては詳細が異なるかもしれないことをご了承ください。)

CELTA連載の記事はこちら

RisakoのCELTA取得の道 #1 -受講の経緯・コース紹介-

RisakoのCELTA取得の道 #2 -CELTAコースが始まるまで-

RisakoのCELTA取得の道 #3 -講義・ライブセッション-

RisakoのCELTA取得の道 #4 -教育実習- ⇐本記事

RisakoのCELTA取得の道 #5 -ライティング課題・まとめ-

執筆:Risako Yamamoto

京都府出身。同志社高等学校を卒業し、在学中に一年間のカナダ留学を経験。この春に国際基督教大学(ICU)を、言語教育主専攻・教育学副専攻にて卒業。秋からロンドン大学院教育研究所・応用言語学部に進学予定。2019年よりタクトピア株式会社ELT(英語教育事業部)に所属し、現在インターンリーダーを務めている。IELTS 7.5取得。中学校/高等学校教諭一種免許状(英語)取得。

CELTAの真髄に迫る「教育実習」

教育実習の流れ

これがなければCELTAとは呼べないくらい重要な教育実習。まずは実習に先駆け、複数の授業観察を行います。

形式としては、

・オンライン教材として指定された授業動画を視聴し、感想をレポートにまとめるもの(20~50分×4~5回分)

・自身の実習担当クラスでチューターが行う授業実践を観察し、授業後に感想を共有し合うもの(90分×2回分)

の2種類がありました。

どちらの授業観察も、予め着目すべき観点が設けられ、質問項目に沿って学んだ理論と授業での実践の接続を確認していきます。当然のことながら、いきなり丸腰で授業に臨むのは不安でいっぱいです。この授業観察でいわゆる「お手本」に触れることで、短刀ぐらいは身に着けて実習に出陣できた気がします(笑)。

何より、チューターの授業が本当に美しいのです。無駄がなく、あっという間に生徒が授業に没入し、そんな彼らとのやり取りを楽しむ余裕に溢れる空間を見て、「あ、これが授業か」と一生徒目線で惚れ惚れする時間でもありました。

本題である授業実習では、2つの異なるレベルで45分の授業を4回ずつ、計8回の評価付き実習を実施します。私は、前半ではPre-Intermediate(初中級)を、後半ではUpper-Intermediate(中上級)を担当しました。生徒数は5~12人程度で、ほとんどの生徒が社会人、若くても数名の大学生という年齢層。生徒の皆さんは仕事や家事の合間を縫って授業に参加しており、自分より年上の生徒をもつのはドキドキの体験でした。

生徒の属性はセンターや担当クラスでまちまちであるとは思いますが、驚かされたのが生徒一人ひとりの主体性の高さ。特にUpper-Intermediateのクラスでは、「一人ずつ喋って」と言わないと話が聞き取れないぐらいみんな活発に発言します。本筋とはずれますが、間違いや恥じらいを恐れず、積極的に言語を使っていこうとする姿勢こそが、言語習得の一番の近道なんだろうなということを実感させられた出来事でした。

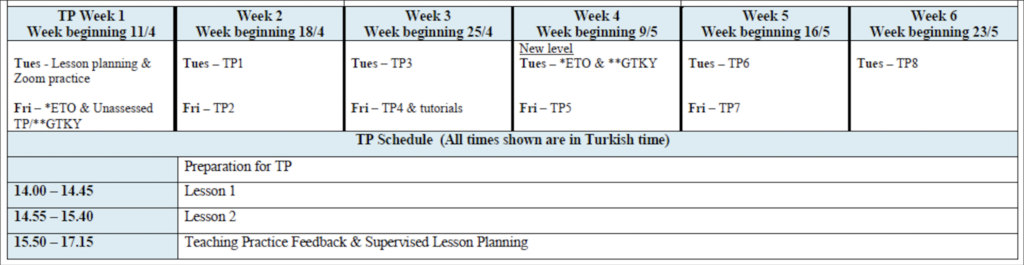

上記は私のTP(Teaching Parctice / 教育実習)の予定表です。基本的に週2日(火曜と金曜)実習があり、6週間の実習期間を過ごします。実習の他にも、チューターの授業観察(表内ETO: Experienced Teacher Observation)や実習前に生徒を知るための15分間お試し授業(表内GTKY: Getting To Know You)もありました。

担当授業の準備

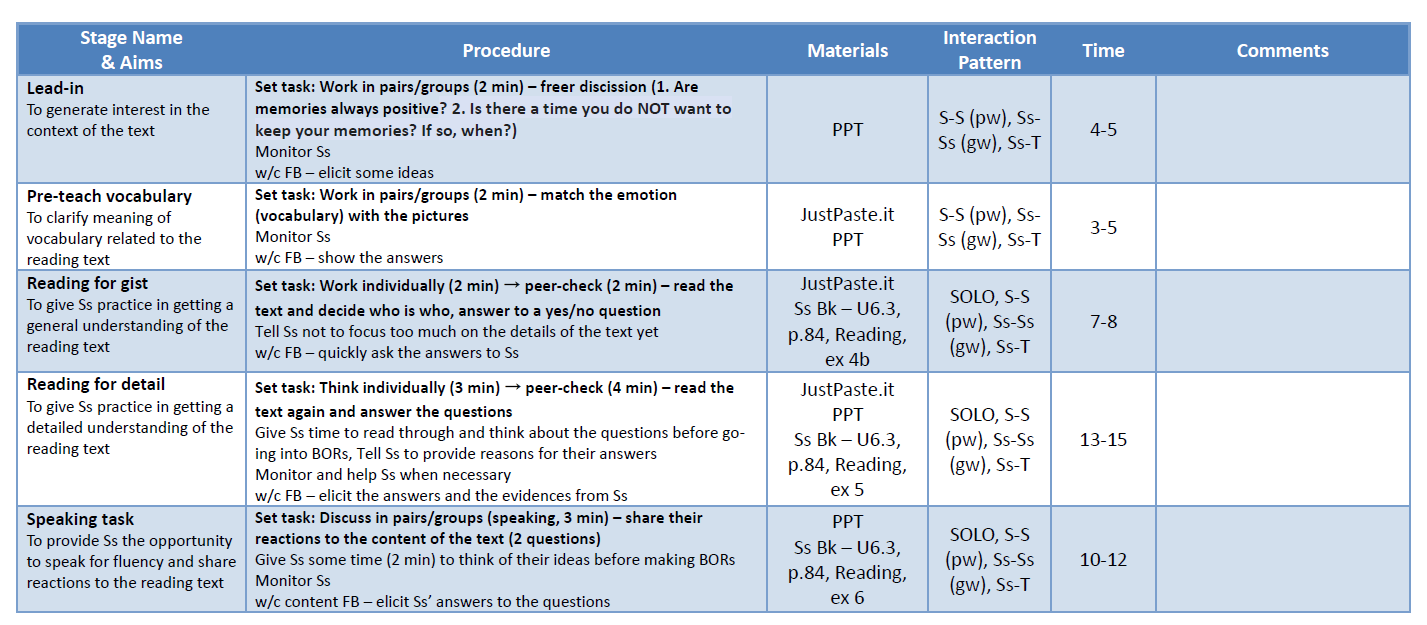

各授業に臨むにあたっては、前もってTP Points(Teaching Practice Points)と教科書のコピーを受け取り、それを基に(a)授業案、(b)分析シート、(c)教材セット、を作成していくのが毎回の流れです。

TP Pointsとは、教育実習のポイントがまとめられた表のことで、使用する教材や授業のねらい、考慮すべきことなどが書かれている、いわば実習の「レシピ」です。TP Pointsの記載は、回を増すごとにどんどん少なくなっていきます。例えば、初回ではレッスンの主目的・副目的からアクティビティを行う順番・教科書の該当箇所・進め方・留意点まで事細かに指示・提案されており、(a)授業案や(c)教材セットもTP Pointsを参照しながら用意することができます。それが後半戦に入ると、せいぜいレッスンに使用する教科書範囲と「生徒の発話時間を十分取りましょう」といった基本的なアドバイスのみ書かれ、記載のない事項は自分で考えて進めていきます。7・8回目の実習にもなると、もはやTP Pointsは配布されず、教材選定も含め自由に授業を組み立てていくことになります。

CELTAの実習準備で特徴的なのは、(b)分析シートです。このシートでは、各回にメインで扱う文法/語彙(target language / 目標言語)を調べ、言語への理解を事前に深めることが求められます。目標言語の意味・形式・発音が何であり、それらをどのように生徒に学ばせるのか(後述のMFPAやCCQ)をA4で2~3ページにまとめていきます。分析シートの出来が実習の評価に含まれるところからも、CELTAの求めるプロフェッショナリズムをひしひしと感じました。

こうした準備を、実習ごとに繰り返していきます。私は火曜・金曜の授業ということで、火曜の授業が終わってから準備を始める金曜の授業に関しては特に猶予が少なく、気力・体力共にかなり消耗しました(つまりこれがFull-Timeでのコース参加だった場合、もっとタフスケジュールになるということで、想像するだけでもゾッとします(笑))。

こうした準備を重ねて、実際の授業に臨みます。一つのグループに2~3人の受講生+チューターという組み分けがなされ、私たちは交代で一人45分間の授業を行います。したがって、授業中には、評価しているチューターと同じグループの受講生も見ている状態となります。

授業を行った後には、必ずself-evaluation(自己評価)とフィードバックのセッションがあります。実習授業後、まずは個人で自己評価シートを記入し、レッスンの良かったところや改善点を整理します。その後、1時間ほどかけて、受講生同士でお互いのレッスンの感想を共有したり、実習中に生まれた疑問点を話し合ったり、チューターから次回以降のアドバイスを受け取ったりします。個人的には、この時間が本当に有意義で、CELTAを受講する一番の価値といっても過言ではないと思っています。自分が行った授業をあれほどまで丁寧にフィードバックしてもらえるなんて、そんな贅沢な時間はないと感じます。「妥協」という言葉のないチューターやコースメイトからのアドバイスは、厳しくもあり愛に溢れていました。そんな教育実習で感じたことから、今回も二つご紹介します。

超重要な「MFPA+CCQ」 説明しないで英語を学ぶ!?

MFPAやCCQ。この見慣れない文字列が、CELTAではごく当たり前に登場する合言葉となります。MFPAとは、新出語彙/文法を教授する際の鉄則で、

・Meaning(意味)

・Form(形式)

・Pronunciation(発音)

・Appropriacy(妥当性、新出語句がどういった場面で使われるか)

の頭文字を並べた造語です。言語を学習していく上で、学習者に新出語彙や文法を教授する機会は必ず発生します。そんな時に、このMFPAを欠かすことなく含めるというのがCELTAでの決まり事です。特にMeaningはFormやPronunciation(時にAppropriacy)よりも先に共有されなければいけないというルールがあり(確かに意味が分からない状態で語句の話を進めるのはあまり効果的でないですよね)、コース受講中は事ある度にMFPAという言葉がチューターから繰り返されます。実習準備の一つに分析シートの作成が求められるのも、このMFPAを授業でしっかりとカバーするための下準備だったということです。私は日本での教員免許も取得していて、当然その時も指導案を作成しました。ところがCELTAで要求されていたのは、より言語そのものと教師として向き合う姿勢で、正直これまでの自分には足りていなかった部分だと痛感しました。

実は先程、私は「MFPAを共有する」と書いていたのですが、それは、CELTAにおいてMFPAを一方的に「説明する」ことがご法度だからです。「CELTAではexplain(説明する)という単語を一度も使わない」とチューターにも言われましたが、MFPAを確認する場合も必ずstudent-centered(生徒中心)な方法を考えなければいけません。そこで登場する一つのテクニックがCCQ(Concept Checking Question)です。新出語彙/単語を生徒が適切に理解できているかを確かめるには、簡単で決定的な質問、つまりCCQを投げかけ、チェックをすれば良いという考え方です。例えば、‟Grameen’s customers have to make groups of five people.”の‟have to”という文法事項のMeaningを学習する場面を想定します。その時、それが「~しなければならない」という意味だと伝えるのは、必ずしも生徒がその意味を理解できたことに直結しません。ではどのように理解を確かめることができるでしょうか? 私はこんなCCQを設けてみました。

・For the customers, is it necessary to make groups? (-Yes)

・Is it OK not to make groups? (-No)

こうした質問を投げかけ、生徒の反応を見ることで、やっとMeaningが十分に伝わったことになります。ちなみに、勘違いが発生しないためにも、CCQの使用は強く推奨されている反面、CCQを行えば必ず生徒の学びが最大限引き出されるわけではありません。例えば、対象となる単語や文法によって画像を見せたり、時の流れをタイムラインで書いてみたりといった方法も選択肢にあります。

そうは言っても、CCQは強力なツールです。新しい事項であったとしても、生徒に考えさせる主体的な学びは工夫次第で可能であり、それが真の「習得」に繋がることを教師として忘れてはならないことを体感する日々でした。CCQを含むこのマインドは、LinguaHackers(以下「リンガ」)のInteractive(スピーキング授業)を担当するcoachのトレーニングでも共有されており、リンガでも実践されています。

何のための言語学習?

7回目の授業実習を終えた後、チューターから心に刺さるフィードバックを受け取りました。実習にもかなり慣れ、正直手応えも悪くないと思っていた私は、口頭一番投げかけられたチューターからの質問にハッとさせられます。

「Risako、今日の授業は何のためにあったの?」

もちろんobjectives(授業のねらい)はしっかりとプランして授業に臨んだわけですから、私はそれを伝えました。

「うん、それは分かるんだけど、今日のライティング活動、実生活で活かされる場面あるかな?」

つまりです、私はトピックに沿ったライティング活動を組み込むことに必死になりすぎるあまり、そのcontext(状況、文脈)や実用性を十分に検討できていなかったのです。

例えるならば、中学校の初めに教科書で目にする‟This is a pen. / これはペンです。”という文。「いつこんな例文使うんだ?」としばしば馬鹿にされる表現の筆頭で、私も同様の感想を抱いていましたが、極端に言えば同じ状況を自身の授業で作ってしまっていたのでした。結局のところ、言語を使えるようになるための言語学習で、(恐らく全教師が理解している事柄でありながら)往々にして目的と手段が逆転してしまうことにこそ、効果的な言語教育を目指す難しさがあるように感じます。

CELTAの話に戻ると、たとえreadingやlisteningといったインプットスキルの向上が主目的な授業であったとしても、授業の締めには必ずspeakingやwritingといったアウトプット活動を行う必要があります。これはlesson shape(授業構成)として定められていて、このアウトプットがない授業はもれなく減点です。もちろんインプットも重要なスキルでありながら、最終的に自らアウトプットできるようになることを前提とするこのマインドセットは、これからの日本における言語教育の発展に欠かせない視点だと思っています。

教育実習期間には、この学んだことを日本の英語教育にどう還元できるかを一際強く考える時間ができました。まだまだ考えることの多い大きな問いですが、これからもCELTAでの学びを思い出しながら、自分なりに考え続けたいと思います。さて次回は、いよいよ最終回、④ライティング課題についてお伝えします。お楽しみに!